1月23日(木)と24日(金)の2日間にわたり、春山校舎と石崎校舎において、学校見学会を実施しました。本校への就学や転学を考えている保護者の方、福祉事業所などの関係機関の方が20名参加されました。学校の概要説明と就学に関する話、校舎見学を行い、実際の授業を参観して頂きました。本校で使用している教科書を手に取ってみて頂く時間も設けました。第4回をもって、今年度の学校見学会は終了となります。次年度も引き続き、学校見学会は実施していく予定ですので、ぜひご参加ください。ホームページにてお知らせいたします。

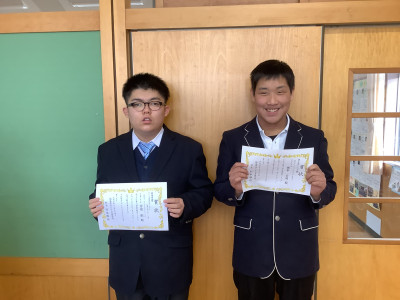

「第3回給食献立コンテストの入賞作品の表彰を行いました。」

今年度の給食献立コンテストでは、中学部の宮前創さんの「ぼくのうちのざくざく汁」が最優秀賞に選ばれ、11月26日の給食に登場し、みんなで味わいました。

ほかにもたくさんの作品が入賞し、給食に登場しています。表彰式では、頑張って考えてくれたことをみんなからの大きな拍手で称えました。

左:宮前創さん(最優秀賞) 渡邉 凜太さん

右:橋本宏明さん(海を感じるで賞) (栄養バランスがバツグン賞)

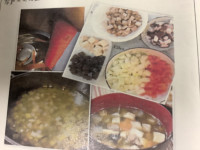

〈給食献立コンテストの入賞作品〉

◎『最優秀賞』

|

中学部2年1組 宮前 創さん 献立名:ぼくのうちのざくざくじる

「あだち支援学校ができたら給食にでてほしいで賞」(校長)

選考理由: 野菜がたっぷり入っていて栄養のバランスが良い点と、野菜が細かく切られていて、

子どもでも食べやすい点がとても素晴らしい献立です。

|

◎『特別賞』

|

高等部2年2組 三瓶 莉裟さん 献立名:オクラチーズ焼きライスペーパー巻き

「夏を感じるで賞」(大橋教頭)

選考理由: 夏野菜のオクラがメインとなっているかつ、ライスペーパーの透明感が見た目にも夏らしい。チーズも加わり、バランスも良いです。

|

|

小学部年6年2組 渡邉 凛太さん 献立名:夏野菜を食べよう

「栄養バランスがバツグンで賞」(古川教頭)

選考理由:野菜がたくさん使われているうえに、お肉もとても おいしそうです。

大葉を使ったロース包みはさっぱりした味が予想でき、ごはんにも合いそうです。

|

|

高等部3年2組 杉内 楓弥さん 献立名:ウクライナ料理『チキンキエフ』

「インターナショナルで賞」(保健主事)

選考理由:ヘルシーな胸肉を使っており、みんなが好きな揚げ物で、小・中学部の子どもたちのことを考えている所が良いです。そして、何より海外の郷土料理であるので食べてみたいです。

|

|

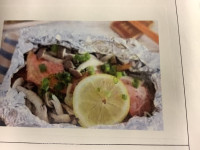

高等部3年1組 佐久間 留香さん 献立名:鮭のレモンバター醤油焼き

「旬にとってもあっているで賞」(栄養士)

選考理由:そのまま給食に出せそうです。

|

|

高等部1年1組 箭内 翼さん 献立名:鮭のレモンバター醤油

「旬にとってもあっているで賞」(栄養士)

選考理由:秋が旬の給食メニューを、考えたところが素晴らしいです。

|

|

高等部2年2組 遠藤 朱雀さん 豚肉のキャベツのポン酢蒸し

「栄養豊富で賞」(高等部給食委員会)

選考理由:油を使わないから、あっさり、さっぱりしていそう。ポン酢が良いです。鶏肉にアレンジでき、健康にいい食事です。

|

|

中学部2年1組 橋本 宏明さん 献立名:かあちゃん大好きポーポ焼き

「海を感じるで賞」(小・中学部家庭科)

選考理由:いわきの郷土料理「ポーポ焼き」。中通りではあまり目にしない料理です。

私たちの住む福島県の広さを改めて感じました。

お母さんの笑顔が浮かんでくるネーミングも良いです。

|

|

高等部3年1組 村上 茉奈美さん 献立名:緑の野菜のフルコース

「おいしく食べられるで賞」(高等部家庭科)

選考理由:さっぱりした献立ですが、野菜や肉をバランスよく使っていました。

誰でも、気軽に作れそうなところもよかったです。ほうれん草が

おいしく食べられるように工夫したところもよかったです。

|

<12月19日(木) 『冬至の行事食』>

献立:ごはん、牛乳、ますの南部焼き、かぼちゃのいとこ煮

きのこのけんちん汁、ゆずゼリー

冬至とは、1年の中で最も昼が短く、夜が長い日のことです。昔から冬至の日に、ゆず湯に入ったり、かぼちゃを食べたりすると風邪を引かないと言われています。かぼちゃには、病気に負けない力をつけてくれるカロテンやビタミンCがたっぷり含まれています。かぼちゃは他の野菜に比べて保存がきくので、昔、新鮮な野菜が少なくなる冬場に食べることができる貴重な野菜でした。

<12月20日(金)食育の日 『世界の料理(ウクライナ)』>

献立:ごはん、牛乳、チキンキエフ(第三回献立コンテスト入賞作品)

ブロッコリーのサラダ、ボルシチ

チキンキエフ、ボルシチは、ウクライナの料理です。

ボルシチは、ロシア料理に思われがちですが昔からウクライナで食べられている家庭料理で、家々によって使う具や味付けが少しずつ違うそうです。

ウクライナは、ロシアとの戦争がまだ続いています。早く平和が訪れることを願って、今日はウクライナの料理をとりいれました。

児童生徒の間で、人気だったメニュー、珍しくて話題になったメニューの紹介

<12月4日(水)「小学部1年生リクエスト献立」>

献立:しょうゆラーメン、牛乳、鶏のから揚げ、わかめと野菜のナムル、バナナ

<12月13日(金)パンの日>

献立:コッペパン、チョコレートパテ、牛乳、福島産ポークコロッケ

カリフラワーのサラダ、クラムチャウダー

(^▽^)/今月のおいしい顔

『小学一年生!おいしい顔で、集まれー!』

すっかり給食が好きになった1年生、にこにこ、パクパク、じっくり、それぞれの味わい方で、おいしく食べています。

『食べられるものが、増えてきています!(小学部2年生)』

みんなでそろって食べています! ワゴンの運搬の仕事も協力し合って頑張っています。

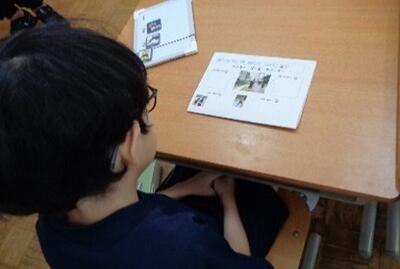

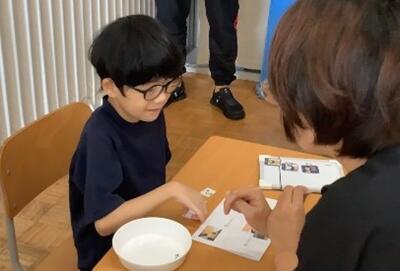

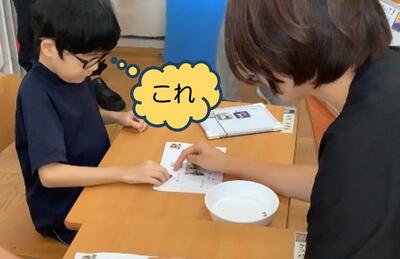

<小学部低学年 国語『えんそくのおもいでをはなそう~がっこうだいすき』>

教師とやり取りをしながら、遠足での出来事や楽しかった遊びを思い浮かべ、絵カードや身振りなどを使って伝えることを目標とした研究授業を行いました。

写真や具体物を提示し、児童の興味関心を引き出したり、遠足当日の気持ちを思い起こさせたりしながら対話をしました。

感情や動きなどを表した絵カードを用意したことで、自分の気持ちや経験したことを選んで伝えることができました。

児童から発信された表現を教師が言葉や身振り、絵などに置き換えてフィードバックします。それにより、児童は言葉の数を増やし、表現方法を拡げ、自分の思いが伝わる喜びを実感し、もっと伝えたいという意欲につながります。

事後検討会では、自立活動の視点を踏まえた配慮事項や教科等横断的な視点に立った資質・能力について意見交換をしました。

<9月17日(木)食育の日 世界の料理『韓国の料理part2』>

献立:ごはん、牛乳、プルコギ、揚げ餃子、韓国風スープ

2回目の韓国料理の紹介です。プルコギは、朝鮮半島の代表的な肉料理です。

韓国語で『プル』は火、『コギ』は肉を意味しています。焼肉とすき焼きの中間のような料理で、中央が盛り上がった独特な形の鍋で調理します。韓国料理といっても辛みが少ないものも多く、甘辛いたれを使った味付けのプルコギは、日本人の味覚にもよく合っていたため、広く知られるようになりました。

プルコギには、牛肉を使うことが多いですが、韓国では、豚肉や鶏肉などのバリエーション

もあります。

給食では、豚肉を使ったプルコギです。

児童生徒の間で、人気だったメニュー、珍しくて話題になったメニューの紹介

<9月4日(金)「小学部3年生リクエスト献立」>

献立:ごはん、納豆、牛乳、鶏のから揚げ、肉じゃが、白菜のみそ汁

アイスクリーム

<9月24日(火)「高等部1年生リクエスト献立」>

献立:ごはん、牛乳、鶏のから揚げ、肉じゃが、わかめと玉ねぎのみそ汁

オレンジゼリー

(^▽^)/今月のおいしい顔

『みんなで考えたリクエストメニュー、パクパクパクパク食べます!

(小学部3年生)』

『パクリ! ゴクリ!もぐもぐ! おいしっ!(小学部4年生)』

10月24日(木)と25日(金)の2日間にわたり、春山校舎と石崎校舎において、学校見学会を実施しました。本校への就学や転学を考えている保護者の方、福祉事業所や行政機関などの関係機関の方が19名参加されました。今回は、石崎校舎の見学も行い、中学1年生、2年生の保護者の方に見学して頂きました。春山校舎では、学校の概要説明と就学に関する話、校舎見学を行い、石崎校舎では、校舎見学と実際の授業を参観して頂きました。次回の学校見学会は、1月を予定しています。詳細はホームページをご確認ください。

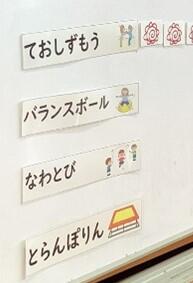

<小学部高学年 自立活動『身体を動かそう』>

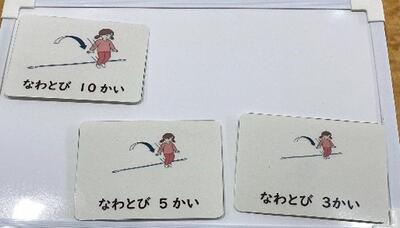

活動に見通しを持ったり(環境の把握)、身体を動かしたり(身体の動き)することを目標とした授業研究を行いました。

活動の内容を確認し、授業に見通しを持たせます。

絵カードを提示し、自己選択・自己決定する機会を設けることによって、思考・判断・表現する力を高めることができるようにします。

ひもを飛び越えるため、ひざと足首を曲げます。教師の支援を受けて、身体の使い方を意識できるようになってきました。

事後検討会では、身体の動きを高めたり、緊張を緩めたりするための指導について具体的な意見が出され、充実した研修になりました。

10月9日(火)、火災を想定しての避難訓練を実施しました。避難指示の放送を聞き、ハンカチで口や鼻を押さえたり、ヘルメットを被ったりして、教師と一緒に落ち着いて避難をすることができました。

今後も命を守るための防災教育に取り組み、安全安心な学校作りに努めます。

今年は、厳しい残暑が続いた9月でした。2学期に入り、中学部では宿泊学習、高等部では修学旅行といった、学校生活の中でも大きな行事も行われました。今、たむら支援学校全体で、10月19日の「ゆめここ祭」に向けた学習に、取り組んでいます。

給食でも、みんなが頑張れるよう、おいしく栄養たっぷりのメニューを心がけて作っています。

<9月19日(木)食育の日 世界の料理『フランスの料理』>

献立:ごはん、牛乳、鶏肉のシャリアピンステーキ、リヨネーズポテト

彩り野菜と豚肉のゴマスープ、ももゼリー

フランス料理は、中華料理やトルコ料理と並ぶ「世界三大料理」のひとつで、西洋料理の代表として、親しまれています。調理法や洗練された味わい、芸術的な盛り付けは世界中で高く評価されています。

献立の「リヨネーズポテト」は、リヨン風のジャガイモという意味でフランス語では、ポンム・ド・テール・ア・ラ・リヨネーズと言います。バターでよく炒めた玉ねぎにゆでて皮をむいたジャガイモを加え、塩、コショウで味を付け、仕上げにパセリを振りかけました。

児童生徒の間で、人気だったメニュー、珍しくて話題になったメニューの紹介

<9月17日(火)「お月見こんだて」>

献立:くりごはん、牛乳、スコッチエッグ、しらす和え、お月見汁

お月見まんじゅう

<9月24日(火)「小学部4年生リクエスト献立」>

献立:ごはん、のりたまふりかけ、牛乳、鮭の塩焼き、にくじゃが

豆腐とわかめのみそ汁、アイスクリーム

(^▽^)/今月のおいしい顔

『フランス料理なので、食事マナーを心がけました!(高等部2年1組・2組)』

『おいしいときは、顔がしんけんになっちゃうんだ!(中学部2年1組)』

<小学部中学年 音楽 『おせんべやけたかな』>

音の違いに気付いたり、主体的・協働的に器楽の学習活動に取り組んだりすることができることを目標とした授業研究を行いました。

はじめに手遊びをしたり、おせんべいが焼ける紙芝居を見たりして、意欲を高めます。

音の違いが分かる色絵譜や、音の階段のイラストを提示します。音の並びや高低の関係を視覚的につかむことができ、階名の理解を助けます。

演奏練習の後、発表します。友だちの演奏を見て、「次は自分がやりたい。」と意欲が増すようでした。

事後検討会では、音楽を楽しみ、「音」への関心をより高めるための授業アイデアが出されました。また、検討会終了後も具体的な改善策について話し合われ、有意義な研修になりました。