校庭の桜が満開になる中、本校春山校舎に小学部新入生9名、中学部新入生7名が入学しました。

保護者と共に可愛らしく入場する小学部1年生、胸を張って立派に入場する中学部1年生、それぞれが自分らしい姿で式に臨みました。

式の中では、児童生徒一人一人が呼名に応じて、自分なりの方法で元気よく返事をしたり、起立したりすることができました。校長より入学を認められ、たむら支援学校の児童生徒の仲間入りをしました。

校長の「式のことば」やPTA会長様からの「お祝いのことば」、多くの方々からのお祝いのメッセージをいただき、新入生の門出を祝う温かい入学式となりました。

校舎周りの桜が満開の中、本日から小学部・中学部の新学期がスタートしました。

着任式では、新しくたむら支援学校に着任された先生方の紹介がありました。先生方が挨拶した後の、児童生徒の皆さんからの温かい拍手には、歓迎の気持ちが込められていました。続いて行われた始業式では、校長先生のお話をしっかり聞いて、1学期の行事についてのクイズに元気に答えたり、がんばりたいことに手をあげたりする姿が見られました。これから始まる学校生活へ期待を膨らませていました。

今年度も、学校教育目標「進んで学ぶ力、思いやる心、丈夫な体」に向かって、児童生徒が意欲をもって取り組み、生き生きと学ぶ学校づくりを目指します。引き続き、本校教育へのご支援、ご協力をお願いいたします。

年度替わりにあたり、人事異動により転出する職員の離任式を実施しました。

春山校舎からは、5名の職員が転出となります。

転出職員と児童生徒が向き合い、一人ずつあいさつを終えると、今までのたくさんの思い出がよみがえり、しんみりと寂しさがこみ上げました。

「先生ありがとう。」

「元気でね!勉強、頑張ってね。」

一人一人と別れを惜しみながら言葉を交わし、転出職員を大きな拍手で見送りました。

児童生徒・保護者の皆様とともに、温かい離任式となりました。

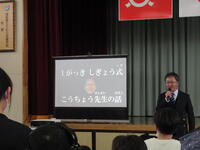

3月22日(水)、春山校舎では、小・中学部の修了式が行われました。

小・中学部から1名ずつ代表者が、修了証書を受け取りました。2人共、立派に証書を受け取ることができました。在校生一同、身も心も引き締まった様子でした。

式では、「校長先生のお話」の中で、児童生徒一人一人が学習活動に取り組む様子の写真が映し出されました。児童生徒は皆、スクリーンに注目し、自分がこれまで頑張ってきた姿を振り返りました。4月から次の学年に進級することや春休みを元気に過ごして始業式に会えるようにしてほしいことなどについても、校長先生からお話がありました。

今年度も保護者や地域の皆様には、本校の教育活動に御理解と御協力をいただきまして、誠にありがとうございました。次年度も引き続き、よろしくお願いいたします。

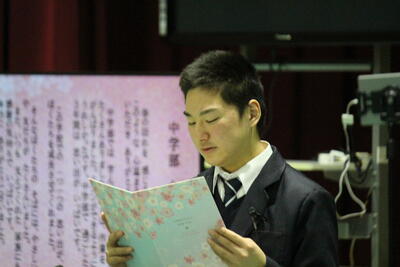

3月17日(金)、春山校舎体育館におきまして、小・中学部の卒業証書授与式が行われました。会場は手作りの装飾と生花で飾られ、温かく和やかな雰囲気の中で挙行されました。

今年度は小学部4名、中学部7名の卒業生が、春山校舎を巣立ちます。

卒業生は皆、入場から堂々と立ち振る舞い、立派に卒業証書を受け取ることができました。その落ち着いた様子に、小学部6年間、中学部3年間の成長をうかがうことができました。

式の中では、校長やPTA会長様よりお祝いの言葉がありました。参列の皆様からの力強い励ましの言葉を受け、卒業生一同、勇気づけられたと思います。また、各学部の代表が、今まで一生懸命に練習したお別れの言葉を述べ、卒業に際しての自分の思いを発表することができました。

素晴らしい門出の式を終え、気持ちを新たにして次のステージに向かいます。

<2月3日(金)節分メニュー>

献立:ごはん、牛乳、いわしの生姜煮、かぼちゃの和風炒め 呉汁、節分ボーロ

節分は立春の前夜で冬から春への季節の変わり目の行事です。もとは立春や立夏、立秋などの前日も節分と言われていました。「鬼は外」のかけ声とともに、豆をまくのは、豆にある「霊力」をもって、災いをはらう意味があります。またこの日はひいらぎの枝にいわしの頭を指して門や軒下に立って、邪気をはらうという習慣もあります。今回の給食は、節分にちなみいわしの生姜煮と、豆は噛む力が弱いお子さんも食べることができるようにボーロで提供しました。みなさんのところにも福がたくさんきますように。

<2月17日(金)食育の日 世界の料理 韓国料理>

献立:ビビンバ、牛乳、キムチチゲスープ、にんじんプリン

韓国では、「食べ物は薬」という言葉があります。毎日の食事が体には重要で、食べるものはすべて薬になるという考え方です。これを「薬食同源」または「医食同源」と言います。韓国料理は、日本と同じく主食はごはんです。食卓には、ごはん、汁物、キムチ、焼き魚や肉が並びます。野菜を多く使った料理が多く、ごま油やコチュジャン(とうがらしみそ)が使われます。韓国料理の特徴として下味をつけた食材を混ぜ合わせて食べる料理が多くあります。ビビンバやチャプチェ、ナムルなどがそうです。

節分メニュー 世界の料理 韓国料理