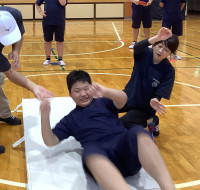

まだ残暑が厳しい9月ですが、現在中学部1・2・3年1組の生徒たちは保健体育の授業で、ランニングやラジオ体操で体をほぐした後、マット運動の学習に取り組んでいます。

初めは少し緊張した生徒たちも、ウサギのように軽やかに、丸太のようにゴロゴロとなど、それぞれの動きをイメージしながら活動を続けることで、身体を動かすことに慣れていき、笑顔を見せながら、楽しく体を動かすようになりました。

一つ一つの動きを丁寧に確認しながら、「どうやったらうまくできるかな?」と考えたり、互いに助言し合ったりする姿も見られます。協力しながら、個々の課題に向き合う生徒たちの真剣な姿から、運動の楽しさを感じ取っていることが伝わってきました。

「うさぎジャンプ」

「丸太ゴロゴロ」

「前転」

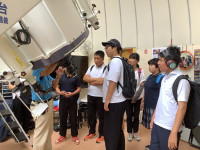

9月8日(月)中学部1年2・3組、2年1組、3年1組は、理科「月と星」の学習の一環として、滝根町の星の村天文台へ出かけ、プラネタリウムと天体望遠鏡の見学を行いました。プラネタリウムでは、真っ暗な部屋に入ると、目の前に広がる星空の美しさに圧倒されました。星の明るさや色の違い、月の満ち欠け、惑星や銀河など、理科で学んだことがプラネタリウムで実際の映像となって広がり、とても感動しました。30分間の映像はあっという間に終わってしまいましたが、生徒たちは星空についてより深く実感することができたようでした。

プラネタリウムを鑑賞したあとは、天文台へ移動しました。ここでは、福島県で最大の天体望遠鏡を使って太陽を観察する予定でしたが、残念ながら太陽に雲がかかっていて、実際に観察することはできませんでした。生徒たちは、『晴れていたらどんなふうに見えたんだろう?』と、想像しワクワクしていました。また、実際に地球に落ちてきた隕石を、一人一人持たせていただき、ずっしりとした重さに驚いた様子でした。

天文台のスタッフの方からは、毎週土曜日には星空観察会を開催していると教えてもらいました。ぜひ、家族や友達と一緒に行ってみたいですね!

今回の校外学習では、星空の不思議や美しさを体感することができました。これからも理科の学習を通して、自然や宇宙についてもっと深く学んでいきたいと思います。

8月29日(金)、中学部1・2・3年1組では、お人形様手作り会の3名の方を講師としてお人形様手作り体験を行いました。4月に社会科において、田村市船引町にある堀越・朴橋・屋形のお人形様を見学し、調べ学習を行っていたので、皆、とても楽しみにしていました。

はじめに、手作り会の方からお人形様の由来について紙芝居を見せていただきました。お人形様が疫病退散の願いが込められ、元気をくれる守り神であることを確認してから、一人一人が自分のお人形様を作りました。細かい顔のパーツを貼ったり木材に麻ひもや藁を巻いたりする際には、手作り会の皆様に丁寧に教え ていただきながら楽しく取り組むことができ、最後は皆笑顔で記念撮影をしたりお礼の言葉を述べたりして、手作り会の方々に感謝の気持ちを伝えることができました。

今後も地域の産業や文化財などについて、地域の方々にご協力いただきながら学んでいきたいと思います。

中学部1年1組、2年1組、3年1組の保健体育では、6月中旬から7月中旬にかけて、ティーボールに取り組みました。

バットの振り方やボールを捕ることに最初は戸惑う生徒もいましたが、授業を重ねるうちに、みんなどんどん上達していきました。

力強くバットを振り抜き、遠くまで飛んだ打球を追いかけたり、守備では連携してボールを捕り、一塁手へ投げアウトにしたりと、見事なプレーの数々が見られました。「オッケー!」「ナイス!」といった声が飛び交い、アウトを取れたときや得点できたときには、友達と喜びを分かち合う姿がとても印象的でした。

あだち支援学校との合同授業では、白熱した試合を何度も経験し、ルールの理解も深まりました。仲間と協力し、最後まで全力でプレーする中で、球技の楽しさを感じることができた学習となりました。

あだち支援学校の攻撃の回です。飛んでくるボールを捕らえようと、真剣な表情で構えています。

たむら支援学校の攻撃の回です。どこにボールを飛ばせば、得点が入りやすいか、考えながらバットを振ります。

1-1、2-1、3-1では、英語を使った体験的な活動を通して、身近な外国語への興味・関心を育んでいます。英語の音声や基本的な表現に慣れ親しみながら、簡単な事柄について英語で聞いたり話したりする力の基礎を培っています。

現在は「自分の名前や友達の名前を書こう」という単元で、アルファベットの大文字・小文字を楽しく学んでいます。歌や映像を活用しながら、文字の形や書き順に気を付け、自分の名前や友達の名前を英語で書く練習に意欲的に取り組んでいます。また、外国語や異文化への理解を深め、コミュニケーションを図ろうとする態度を育むことを大切にしています。

授業の導入では、日付の確認を行っています。

アルファベットを声に出して、読んでいます。

プリントでは、アルファベット文字(26字)を探して、色鉛筆でなぞる学習を行いました。

拡大機を使って、答え合わせを行いました。

6月25日(水)、あだち支援学校と合同で交通安全教室を行いました。今年度も田村自動車学校にご協力をいただき、教官の方々にご指導をしていただきながら、交通安全について学ぶことができました。

田村自動車学校では、歩道や道路を正しく安全に歩くためにどうしたらよいか、教官のお話を聞きました。

お話を聞いた後は、実際に信号機のある横断歩道を歩く練習を行いました。自分で、皆、信号を確認しながら、手を挙げて渡ることができました。

6月16日から20日までの5日間、あだち支援学校と合同で前期産業現場等における実習を行いました。

農工芸班、家庭班に分かれて、それぞれが所属する班で一人一人が目標を立て、一日を通して作業課題に向き合い、将来の職業生活の実現に向けて取り組むことができました。

農工芸班~紙グループの様子

牛乳パックからラミネートをはがします。根気のいる作業です。

ミキサーでパルプを砕きます。ミキサーの操作を覚え、教師と一緒に安全に気を使いながら取り組みました。

カレンダーの原画作りを行いました。

農工芸班~畑グループ

畑の除草を行ったり、作物(じゃがいも、さつまいも等)に水やりをしたりしました。暑い日には、木陰で休みながら作業を行ったり、屋内での作業に取り組んだりしました。

肥料となる米ぬかを土に混ぜました。

家庭班~織り機グループ

織り機を使った織りひも作りやビーズアクセサリー作りに取り組みました。